🚨 ダイエットに失敗するのは「あなたの意思が弱いから」ではありません。

脳が“変化=危険”と判断しているだけ。

だからこそ必要なのは、脳をだます習慣化ダイエット。

私はこの方法で−22kg痩せ、今もキープできています。

無理なく続く最短ルートをお伝えします。

痩せる最短ルートは自分の脳を理解すること、脳を理解して、無理のないダイエットを

🔹 1. はじめに|脳の下準備がダイエット成功の鍵

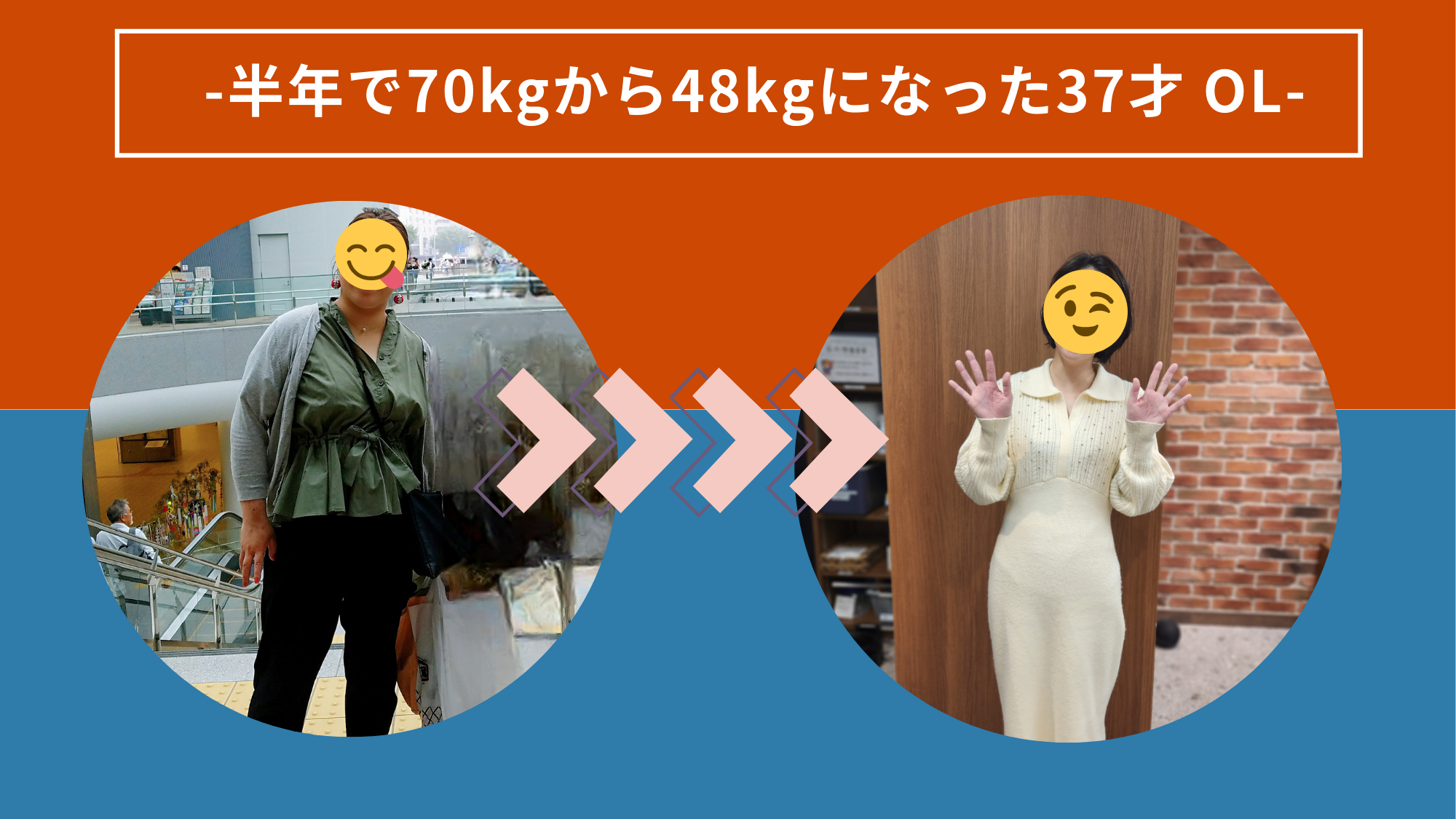

70kg→48kgに、ボロボロの体からつやつやの体へ

今でこそダイエットに成功し、好きなものを食べても罪悪感なくまた戻すこともできる様になりました。

でも、ここまで来るのに何度も失敗しました。

ダイエット成功のカギは、体より先に「脳」を整えることです。

脳は変化を危険と判断し、現状維持しようとする性質があります。

この性質に逆らってガマンや急な制限をすると、続かずリバウンドを繰り返してしまいます。

私もかつては…

- 「ダイエット=ガマン」の連続

- 三日坊主で終わる

- 少し痩せてもリバウンドして前より太る

そんな負のスパイラルを何年も繰り返していました。

転機は、パーソナルトレーニングとの出会い。

食事や運動の理由を一つひとつ説明される中で、自分の体と感情を観察する力が芽生えました。

さらに、脳科学・行動科学の知識を生活に実験的に取り入れた結果——

- 4ヶ月で −16kg

- 合計で −22kg

- その後2年以上、50kgをキープ

脳をだます方法なら、無駄に辛い思いをせず、長く続くダイエットができます。

この記事では、その具体的な方法をお伝えします。

🔹 2. なぜ「脳をだます」とうまくいくのか?

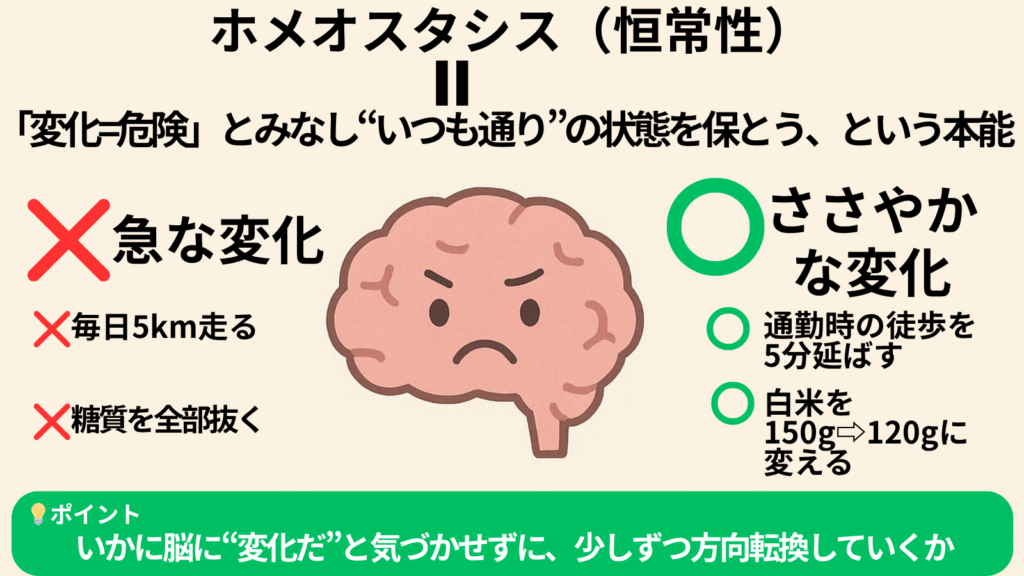

ダイエットを成功させるコツは、脳に「変化だ」と気づかせず、少しずつ方向を変えていくことです。

人間の脳は「変化=危険」と判断する仕組み(ホメオスタシス)を持ち、なるべく現状を保とうとします。急な運動や食事制限は脳にとってストレスとなり、やめたくなる信号を出します。

急に「毎日5km走る!」「糖質を全部抜く!」と決めても、最初の1〜2日は気合でできても長続きしません。

脳をうまく“だます”ためには次の3つが有効です。

- 一度に変えすぎない(1つずつ変える)

- 意識より環境で変える(やる気ではなく仕組み)

- 達成感を感じさせる(小さな成功体験を積む)

この原則を守れば、「我慢」ではなく「習慣」が積み重なり、ストレスなく体重が落ちていく状態をつくれます。

人間の体は20万年前とほぼ一緒!

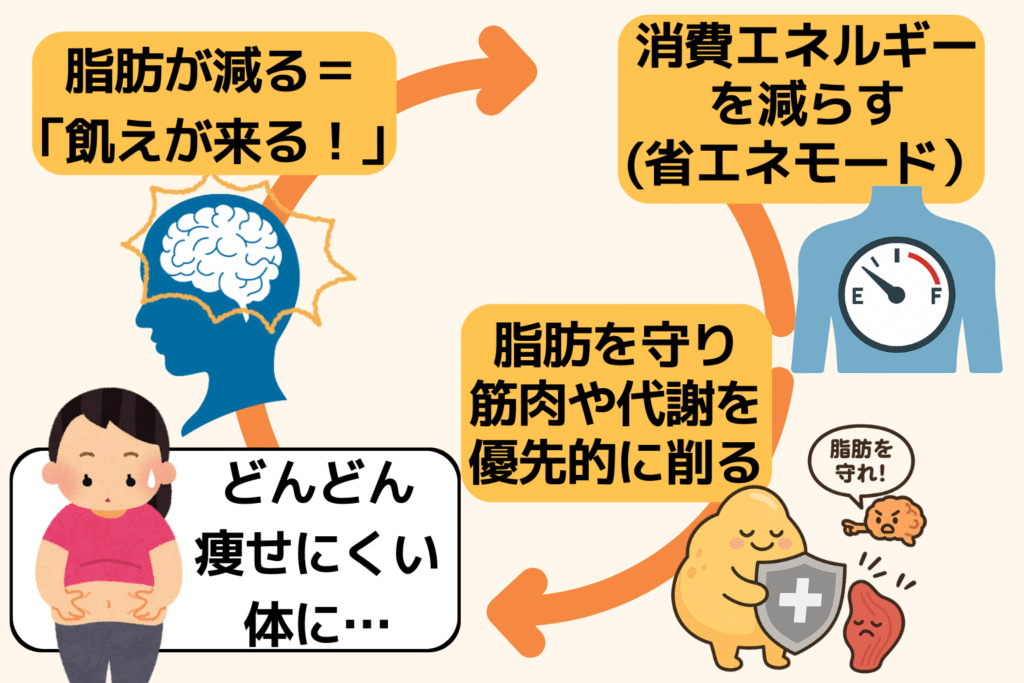

リバウンドの原因は「意思の弱さ」ではなく、20万年前から変わらない脳と体の性質にあります。

人間の脳と体は、飢えが当たり前だった狩猟採集時代の構造を今も持っています。

そのため、食べられない期間に備えて、脂肪を“貯金”として溜め込みやすくなっています。

- 脂肪が減る=「飢えが来る!」と脳が判断

- 消費エネルギーを減らす(省エネモード)

- 脂肪を守り、筋肉や代謝を優先的に削る

この結果、せっかく減った体重が元に戻る=リバウンドが起こります。

さらに、省エネモードに入った体は基礎消費エネルギーが減っているため、脂肪を燃やすのが以前より難しくなります。

だからこそ、ダイエットを始める前に脳の仕組みを理解し、負担をかけずに進めることが重要です。

この方法なら、減量前と消費エネルギーが変わらない状態を保てるので、筋トレと組み合わせればむしろ消費が増え、「食べても太らない体」を作ることができます。

脳の本能を理解し、少しずつ変化させる戦略は、リバウンド防止だけでなく、将来にわたって太りにくい体づくりにつながります。

🔹 3. 私が実践した5ステップのダイエット習慣設計

Step1. 自分を“正しく観察する”

ダイエットの第一歩は「減らす」ことではなく、自分の現状を観察することです。

現状を知らないまま改善を始めると、脳が拒否反応を起こしたり、無理な制限になりやすく続きません。観察は、脳の“自動運転”を解除するきっかけになります。

- 毎日、朝晩の体重と体脂肪率を測る

- 食べたものをすべて記録(写真でも可)

- 空腹時の気分・時間・きっかけを記録

3日続けるだけで、「疲れていると甘いものを欲しがる」「夜に手が止まらない」など、自分のクセが見えてきます。

敵ではなく味方として脳と体を理解することが、無理なく22kg痩せた私の最大の成功要因でした。

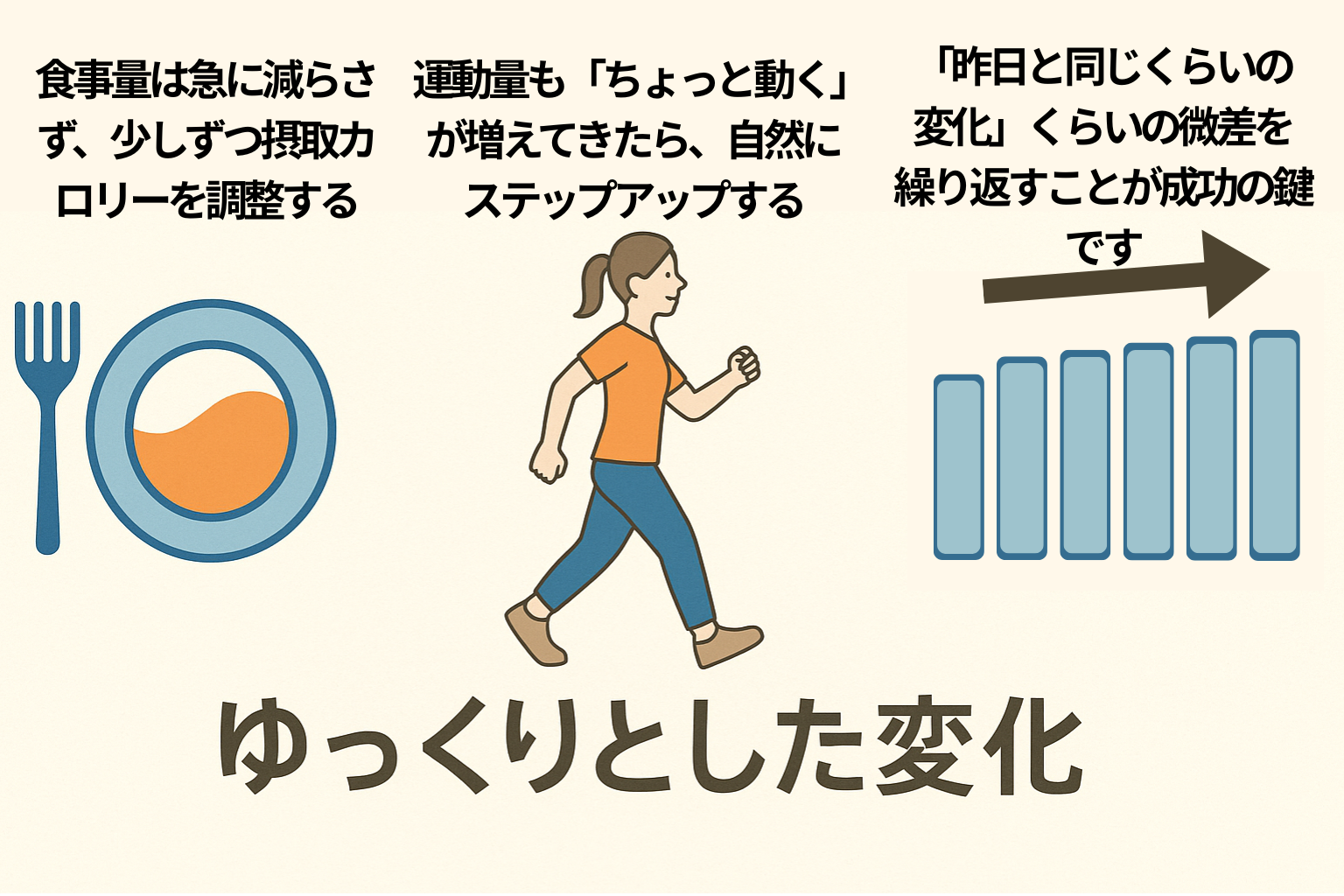

脳をだますには「少しずつ」が絶対ルール

20万年もの間、人間の脳は「飢え=死」と認識し、脂肪をため込み、消費を抑える指令を出し続けてきました。そんな強力な“生存本能”を相手にするダイエットは、一筋縄ではいきません。

しかしダイエットを成功させるには、脳に「飢え」を悟られないように、少しずつ・バランスよく変化させることが大切です。

人間の脳は20万年前から「飢え=死」と認識し、脂肪を守ろうとします。急に食事を減らしたり運動を増やすと「飢餓スイッチ」が入り、省エネモードで脂肪を守り、筋肉や代謝を優先的に削ってしまいます。

- 食事量は急に減らさず、摂取カロリーを少しずつ調整する

- 運動量は「ちょっと動く」が自然に増てからステップアップ

- 「昨日と同じくらい」の微差を積み重ねる

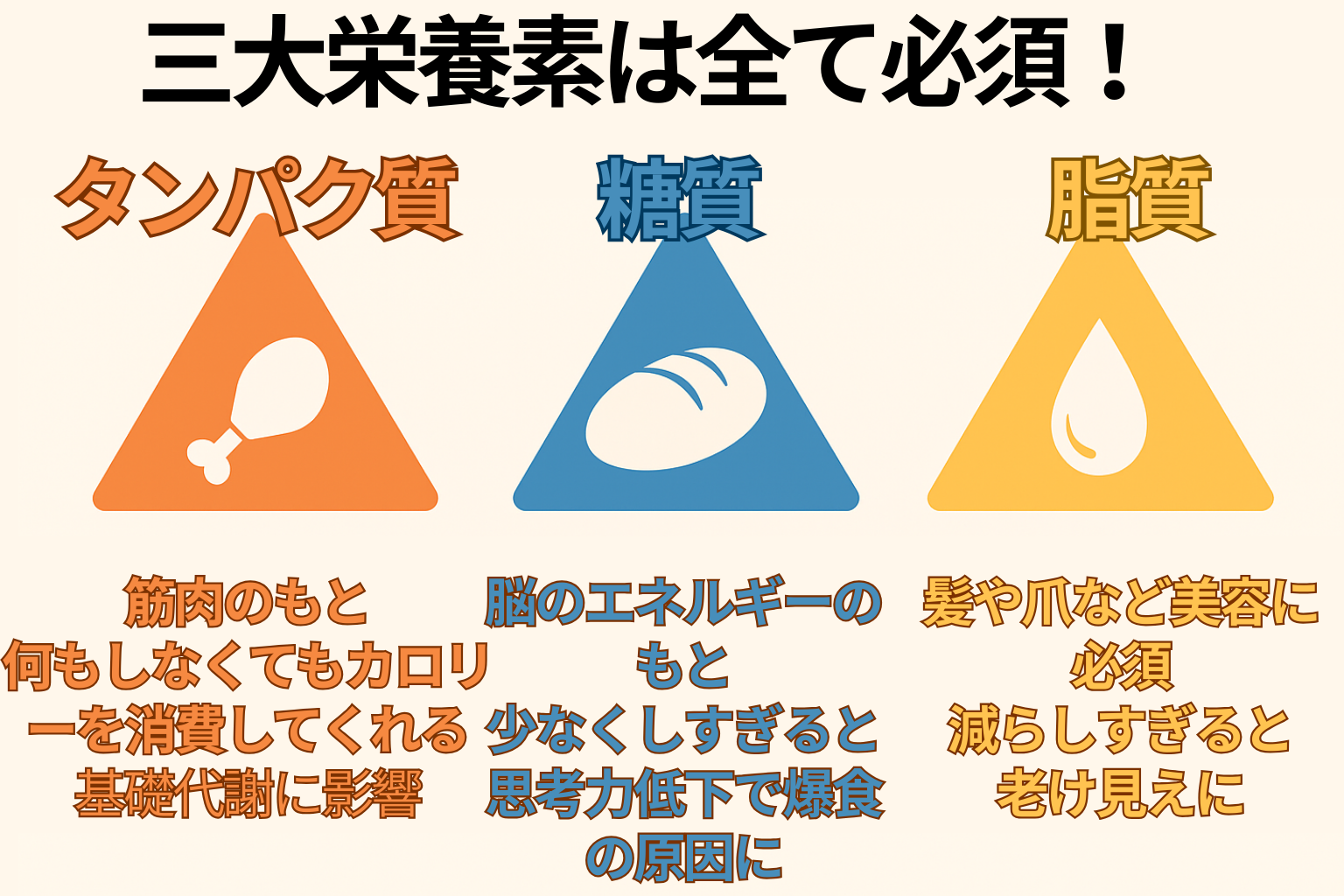

さらに重要なのは三大栄養素のバランス。

- タンパク質:筋肉・代謝維持。不足すると痩せにくい体に

- 糖質:脳のエネルギー源。極端に減らすと強い食欲や集中力低下に

- 脂質:ホルモン・満腹感に関与。不足すると肌荒れやホルモントラブルに

私自身、糖質を減らしすぎてフラフラしたり、脂質を極端に控えて肌荒れを起こした失敗を経験しました。

「脳をだます=必要な栄養はきちんと与える」こと。

そのためにも、まずは食事を丁寧に観察し、「何が不足していて、何が過剰か」を知ることが、22kgの減量を無理なく達成できた最大の理由です。

栄養素のバランスが“飢餓スイッチ”のオン/オフを決める

体の変化を観察する上で、特に注意が必要なのが「三大栄養素」のバランスです。これらは体や脳の維持/稼働に主要のエネルギーなので、不足しても過剰でも脳が反応を示し、ダイエットの成功・失敗を大きく左右します。

| 栄養素 | 主な役割 | 不足した場合の影響 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉量・基礎代謝の維持、満腹感の持続に必要 | 筋肉量・代謝が低下し、痩せにくい体に |

| 糖質(炭水化物) | 脳のエネルギー源として不可欠 | 判断力・集中力の低下、強い食欲に |

| 脂質 | ホルモン分泌・満腹中枢の刺激に関与 | 食欲が暴走しやすくなる、肌やホルモンにも悪影響 |

「食べなければ痩せる」と思いがちですが、これらを極端に減らすと、脳は危機を感じてしまいます。

実際に私も、最初の頃に糖質を減らしすぎてフラフラしたり、脂質を極端に控えて肌荒れを起こしたり…といった失敗を何度もしました。

「脳をだます=必要なものはきちんと与える」ことでもあります。

そのためにも、まずは今の自分の食事がどうなっているか、何が足りていて何が過剰なのか、丁寧に観察することが何より重要です。

このように、ダイエットの“第一歩”は「減らす」ではなく「観察する」。

敵ではなく味方として、脳と体の反応を理解し、上手につき合っていくスタンスこそ、私が22kgの減量を無理なく達成できた一番の理由です。

Step2. 食事をストレスゼロで整える

食事は「急に完璧」を目指さず、今の食事をベースに少しずつ変えることが継続の秘訣です。

急激な変更は脳の「飢餓スイッチ」を作動させ、代謝低下やストレス過食につながります。

- 毎食にたんぱく質を入れる

- 間食は“脂質控えめ+満足感高め”に置き換える(例:ゆで卵、ソイジョイ、豆乳プリン)

- 「食べちゃダメ」ではなく「これならOK」と言える選択肢を増やす

ひとそれぞれ脳が判断する基準が違うので、一定期間、自分の脳がどういった場合、どういった風に判断するのかを観察する必要があります。

私の場合は、まず最初に普段の食事を記録しました。

- 朝:グラノーラ(豆乳がけ)

- 昼:外食ランチ

- 夜:白ごはん+野菜炒めなど副菜+味噌汁などスープ類

- おやつ:10時と15時にクッキーやチョコ、コーヒーを数杯

一見、普通の食事に見えましたが、栄養バランスを分析すると脂質が同年代の平均より1.5倍多く、たんぱく質は38gも不足していました。

タンパク質と脂質はどちらも満腹感に影響しますが、脂質は1gあたり9kcalと高カロリー。一方で、たんぱく質や糖質は4kcalなので、同じグラム数でも脂質の方がカロリーが高くなります。

つまり、カロリーを抑えながら満腹感を得るには、脂質を減らしてたんぱく質をしっかり摂る必要があるということに気づきました。

とはいえ、急に食事を変えると脳の「飢餓スイッチ」が作動してしまうので、私は1週間ごとに様子を見ながら少しずつ調整しました。

- 朝食:グラノーラ50g → グラノーラ25g+オートミール25gに(脂質を減らし、食物繊維を追加)

- おやつ:クッキーやチョコ → 甘めのプロテインドリンクへ(糖質を抑えつつ満腹感UP)

プロテインドリンクは脂質ゼロのものが多く、家に常備しておくと便利でした。ただし、コンビニで売っているプロテイン食品の中には脂質が多いものもあるので注意が必要です。

オートミールやプロテインドリンクに切り替えた結果、タンパク質は目標値をクリア!…でも、脂質と糖質が足りずカロリーが落ちすぎてしまい、午前中にイライラや飢餓感が出てしまいました。

そこで私は、おやつに「ハイカカオチョコ2ピース+クッキー2枚までOK」にすることで、少しカロリーを戻しつつ心理的満足感もキープ。

「おやつがある」と思えることで、心が安定し、結果として1週間継続できました。

その週の体重変化は、運動なし・生活習慣も変えずに−1.7kg!

これは「初速の2kg」と言われる現象で、ダイエット初期に減少しやすい水分やグリコーゲンによる体重減。ここを乗り越えると、脂肪燃焼モードに移行しやすくなります。

噛む回数を増やす、野菜から食べる、汁物をつけるなど、満足感アップの工夫も◎。 「我慢」ではなく「満足感」に注目することで、自然に食べ過ぎが減りました。

Step3. “やる気”より“環境”で動かす

行動を続けるコツは、やる気に頼らず「できる環境」を先に整えることです。

行動の手間が多いと継続率は下がります。生活に自然に溶け込む仕組みなら、無理なく続けられます。

- 食事記録はアプリ(カロミル)で自動化

- 体組成計を購入し毎朝計測→アプリ連携

- お菓子は不足栄養素を補うものを事前に決定

- 通勤で早歩き・一駅分歩く・遠回りするなど準備不要の運動を選択

この環境づくりで「やれる日」が増え、習慣化が加速しました。

また、お菓子についてはアプリの栄養素分析を活用し、「足りない栄養素を補う」目的で内容を選ぶようにしました。たとえば、たんぱく質が足りないときはプロテインドリンク、鉄分が不足しているときはナッツを食べるなど、栄養素に応じた“決め打ち”スタイルにすることで、選ぶときに迷いやストレスが減りました。

さらに、私は日常のルーティンを書き出し、その中でどうやって無理なくダイエットを組み込むかを具体的に考えました。最初の食事改善では、いきなり完璧を目指さずに、まずは少しだけ量や脂質を減らすなど、脳が変化に気づかない範囲で調整。脳がその変化に慣れるまで、次のステップには進まないようにしました。

運動についても同様に、ハードルをできるだけ下げてスタート。

- 通勤時に少し早歩きをする

- 一駅分多く歩く

- 行き帰りの道をあえて遠回りする

このようにできるだけ手間をかけず、準備不要・5分でもできる行動を選ぶことで、「やる気が出ないから今日は無理…」という日でも「準備いらないし、帰り道、1ブロック遠回りしてみるか…」など意識を向けやすく、続けやすくなりました。

環境を整え、選びやすい状態にしておくことで、努力しなくても自然と“正しい選択”ができるようになります。結果として、運動や食事改善も「やれる日」が増えていきました。

Step4. 睡眠・ホルモンバランスも整える

十分な睡眠は食欲コントロールと脂肪燃焼の鍵です。

寝不足は美容の大敵とはよく言いますが、実際に寝不足になると、食欲が増え、満腹感を感じにくくなります。

寝不足は食欲増進ホルモン(グレリン)を増やし、満腹ホルモン(レプチン)を減らすため、過食や体重増加を招きます。

- 1日7〜8時間睡眠を確保

- 22〜23時に就寝、朝は日光で体内時計をリセット

- 就寝前ストレッチ、部屋の温度調整

- 夜更かしをやめ、夜中のおやつ習慣を解消

結果、午前の空腹感が減り、自然と摂取カロリーも減少しました。

また、部屋の温度管理も大切です。冷暖房をしっかり調整し、快適に眠れる環境を整えるようにしました。これだけでも、昼前までに感じていた空腹感が減り、昼食まで我慢できるようになったことで、午前のおやつが不要になりました。

さらに、夜更かしをやめたことで、夜中にちょっとつまむおやつの習慣もなくなり、1日の総摂取カロリーを自然に減らすことができました。

基本的に、体は睡眠中に体内の修復や代謝調整を行っています。日中にバランスよく必要な栄養を摂っておけば、睡眠中に脂肪がエネルギーとして使われやすくなり、無理なく痩せやすい体へと整っていきます。

逆に、睡眠が不足するとこの脂肪燃焼の時間が確保できず、体脂肪の分解・利用が滞ってしまうのです。

「痩せたいなら、まずは眠る」——これがもっとも効果的な生活改善の一つです。

Step5. 痩せたあとも、無理なくキープできる仕組みを

体型維持には「数字や体調の変化に応じて自動的に行動できるルール化」が必要です。

体重や体型は日々変動するため、感情に左右されず行動できる仕組みがないとリバウンドしやすくなります。

- 毎朝体組成計で計測しアプリ連携

- 好きな服を着て体型を意識

- 「むくみ」「疲労」「便秘」など小さな変化に気づく感覚を育てる

- 「○○になったら××する」ルール化(例:体脂肪が増えたら有酸素運動+10分、体重が増えたら脂質見直し)

この方法で、2年以上50kgをキープしています。

これを行うことで、日々リバウンドしないように小さな対策が取れる様になります。例えば、飲み会の翌日に体重が増えても、それは一時的な食事量や水分の増加によるものであることがほとんどです。

脂肪に変換されるまでにはおよそ3日かかるといわれています。そのため、「その日のうちにリセットできなかった…」と落ち込まず、3日以内に調整できれば大丈夫と考え、翌日の食事でカロリーを抑えたり、軽い運動を取り入れるようにしています。

また、数字だけに一喜一憂するのではなく、体重よりも体型を重視することも大切です。自分の好きな服を着られるかどうか、鏡に映る自分のシルエット、動きやすさなどを基準にしています。好きな服を着ることは気分が上がるだけでなく、「この体型を保ちたい」というモチベーションにもつながります。

毎日自分の体調や変化を意識するのは手間がかかりますが、私はアプリを活用して省力化しています。体組成計と連携することで、自動的に数値が記録され、変化の傾向を把握しやすくなりました。数値が増えたときにどう行動するかをあらかじめ決めておくことで、迷いや判断疲れも減らすことができます。

- 体脂肪が増えた → 有酸素運動を10分増やす

- 体重が増えた → 食事の脂質量を見直す

このように、「○○になったら、××をする」とルール化しておくことで、毎日の判断を感情に任せずに済み、キープがとても楽になります。

ルール化は迷いや判断疲れを防ぎ、無理なく長期維持を可能にします。

ダイエットの第一歩は「自分を知ること」

誰だって苦しいダイエットは好きではないはずです。だからこそ、減量という20万年続いた人間の体の仕組みに逆らうダイエット中は、特に自分の体と向き合って、どんな反応をしているかを詳細に観察する必要があります。体の状態は良く反応する食材は人によって違います。自分の体を理解して、辛い減量ではなく、楽しく気楽にダイエットができる準備ができれば、あとは目標を決めて続けるだけです。

自分の脳と体を理解して、気持ちよくダイエットをしましょう!

\ ここから始めよう!ダイエット成功の第一歩 /

「自分に合ったダイエット法を見つけたいけど、何から始めればいいかわからない…」という方へ。

まずは、自己分析で今の自分を知り、無理のない食事管理を学ぶことから始めてみませんか?

以下の記事もぜひ参考にして、ダイエットを楽しく、ストレスなく続けられる方法を見つけてください!